Auf langen Trekkingstrecken entscheidet präzise Navigation über Sicherheit, Effizienz und Erlebnisqualität. Dieser Beitrag bündelt Strategien zur Routenplanung, Kartennutzung und zum Umgang mit Kompass, GPS und Apps. Thematisiert werden außerdem Geländeinterpretation, Wegpunkt-Management, Batteriekonzepte, Notfalloptionen und bewährte Techniken bei schlechter Sicht.

Inhalte

- Geeignetes Kartenmaterial

- GPS und Offline-Navigation

- Kompass, Peilung, Landmarken

- Wegpunkte und Routenplanung

- Höhenprofil und Etappenwahl

Geeignetes Kartenmaterial

Die Auswahl des passenden Kartenwerks entscheidet über Tempo, Sicherheit und Präzision auf langen Etappen. Topografische Blätter im Maßstab 1:25.000 liefern Detailtiefe für schwieriges Gelände, während 1:50.000 für Überblick und Tagesplanung überzeugt. Kombinationen aus amtlichen Karten und community-basierten Quellen (z. B. OSM) erhöhen die Aktualität von Wegen, Brücken und Sperrungen. Ein durchgehendes Koordinatengitter (UTM) erleichtert das Arbeiten mit Kompass und GPS, Höhenlinien und Hangschattierungen verbessern die Beurteilung von Steigungen. Für wechselhaftes Wetter bewährt sich wasserfestes Material oder eine Schutzhülle; parallel dazu empfiehlt sich stets eine Offline-Fähigkeit auf dem Endgerät.

- Maßstab: 1:25k für Detailnavigation, 1:50k für Planung und Überblick

- Aktualität: regelmäßige Updates, verifizierte Wege und Sperrungen

- Lesbarkeit: klare Symbolik, kontrastreiche Höhenlinien, eindeutige Wegnummern

- Koordinaten: UTM-Gitter, Angaben zur Missweisung/Referenzsystem

- Robustheit: reiß- und wasserfest, unempfindlich gegen Knicke

- Kompatibilität: Export/Import von GPX, druckfähige Ausschnitte

| Material | Quelle/Skala | Stärken | Grenzen | Empfehlung |

|---|---|---|---|---|

| Papier topo | Amtlich 1:25k | Sehr präzise, feine Reliefinfo | Größerer Blätterwechsel | Technische Passagen |

| Papier overview | Amtlich 1:50k | Guter Überblick, leicht | Weniger Detail im Gelände | Etappenplanung |

| Digital offline | OSM/Hybrid | Updates, Suche, GPX | Akkuabhängig | Primärnavigation |

| Custom Print | Mosaik 1:25k/50k | Route-zentriert, leicht | Vorbereitung nötig | Backup & Notfall |

Bewährt hat sich ein hybrider Ansatz: vorab ein routenbasiertes Kartenmosaik in passendem Maßstab erstellen, mit GPX-Tracks, markanten Wegpunkten (Wasserstellen, Ausstiege) und UTM-Gitter versehen und wasserfest ausdrucken; parallel dazu eine offline gespeicherte Karte mit identischer Symbolik auf dem Gerät hinterlegen. Für lange Distanzen gilt: redundante Quellen, klar definierte Legenden, regelmäßige Aktualitätschecks und konsistente Koordinatensysteme minimieren Navigationsfehler und beschleunigen Entscheidungen im Gelände.

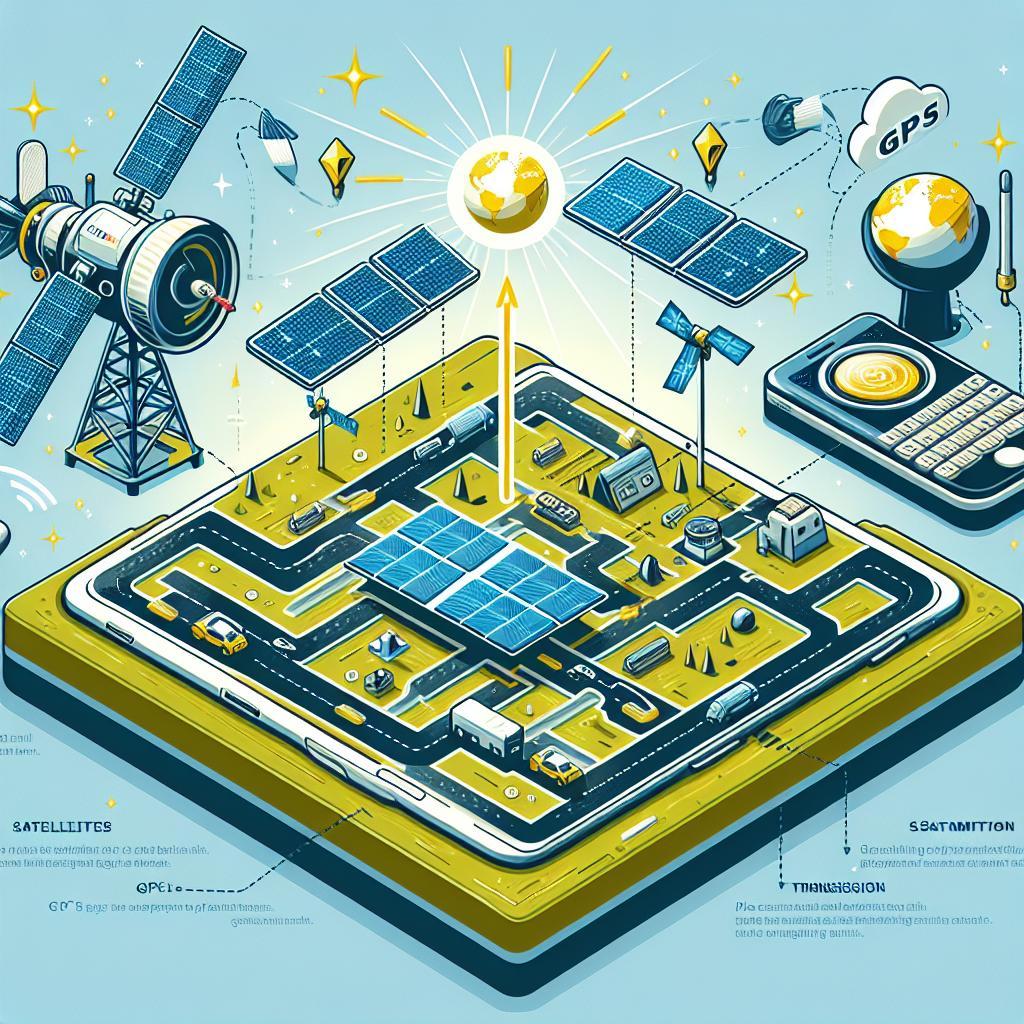

GPS und Offline-Navigation

Digitale Orientierung auf langen Etappen beruht auf zwei Säulen: belastbarer GNSS-Empfang (GPS, Galileo, GLONASS) und sorgfältig vorbereitete Offline-Daten. Vor dem Start werden topografische Karten, Höhenmodelle und ggf. Satellitenkacheln in passenden Zoomstufen lokal gespeichert; Vektor-Styles sparen Speicher, Raster liefern Detailtreue in technisch anspruchsvollen Passagen. Routen liegen als GPX mit Varianten, Ausstiegen und Versorgungsstellen vor; Dateigrößen bleiben durch Track‑Vereinfachung moderat, während Höhenlinien und Schummerung offline verfügbar sind.

- Offline-Karten: Abdeckung der Route plus 10-20 km Puffer; Konturlinien und Schummerung einbeziehen.

- GPX-Ordnung: Hauptroute, Alternativen und Notausstiege getrennt; kurze, sprechende Dateinamen.

- Wegpunkte: Wasser, Biwaks, kritische Abzweige mit knappen Tags (H2O, CAMP, PASS).

- Koordinaten/Datum: Einheitlich WGS84; Format z. B. Dezimalgrad, keine Mischformate.

- Backup: Zweites Gerät oder Papierkarte + Kompass, wasserdicht verpackt.

Ausfallsicherheit und Energieeffizienz bestimmen die Methode im Gelände. Mehrsystem- und Mehrfrequenzempfang reduziert Abschattungen in Wäldern und Tälern; Logging-Intervalle und Bildschirmzeit beeinflussen die Laufzeit entscheidend. Flugmodus mit aktivem GNSS ermöglicht Navigation ohne Mobilfunk, Kälteisolierung verbessert die Akku-Performance. Positionsangaben werden regelmäßig mit Geländeindikatoren (Höhenlinien, Grate, Flussrichtungen) gegengeprüft, um Multipath-Fehler zu erkennen und Abdrift früh zu korrigieren.

| Einstellung | Nutzen | Akkubelastung | Geeignet für |

|---|---|---|---|

| GPS-only (L1) | Solide Basis | Niedrig | Offene Hochflächen |

| Multi-GNSS | Schneller Fix, höhere Genauigkeit | Mittel | Wald, Schluchten |

| Dual-Frequency | Stabil bei Reflexionen | Höher | Geröll, enge Täler |

| Flugmodus + GNSS | Offline-Betrieb ohne Funk | Niedrig | Tagesmarsch |

| Track-Intervall 5 s / 20 m | Ausgewogene Datendichte | Niedrig | Mehrtagestour |

- Fix prüfen: Übereinstimmung von Höhe und Hangrichtung statt nur Marker auf dem Weg.

- Energieplan: 30-40% Restkapazität bis zum Camp; Kältepuffer für Akkus einplanen.

- Datenhygiene: Automatisches Neurouten deaktivieren; „Auf Pfad einrasten” in weglosen Abschnitten ausschalten.

Kompass, Peilung, Landmarken

Ein analoger Kompass bleibt die verlässlichste Referenz, wenn GPS ausfällt: Karte nach Norden ausrichten, lokale Missweisung einbeziehen und eine klare Peilung festlegen. Die Bewegung erfolgt dann von markanter Struktur zu markanter Struktur entlang der Kurslinie: ein weit sichtbares Ziel wählen, darauf zugehen, unterwegs Zwischenziele markieren und regelmäßig prüfen, ob Kurs und Geländeprofil übereinstimmen. In offenem Terrain helfen weite Anvisierungen; im Wald bewährt sich das Stafettenprinzip mit kurzen Sichtstrecken. Bei Querwinden und Hangquerungen reduziert gezieltes Vorhalten (Aiming Off) die Gefahr, an einem schmalen Ziel vorbeizulaufen.

Markante Landmarken verkürzen die Fehlersuche. Mit zwei bis drei Fixpunkten lässt sich per Triangulation die Position bestimmen; eine Gegenpeilung auf den zuletzt passierten Punkt liefert zusätzliche Sicherheit. Auffanglinien wie Straßen, Bäche oder Grate begrenzen den Raum nach hinten, während ein prägnanter Angriffspunkt den letzten, präzisen Zustieg strukturiert. Bei schlechter Sicht unterstützen konservative Distanzen, Schrittlängenkontrolle und Zeitmanagement; in exponiertem Gelände bleibt die Makro-Navigation über Geländeformen wichtiger als isolierte Wegzeichen.

- Handrail-Orientierung: linearen Strukturen wie Wegen, Graten oder Flussufern folgen.

- Aiming Off: bewusst leicht versetzt peilen, um ein Ziel eindeutig von einer Seite zu erreichen.

- Gegenpeilung: Rückblick auf den letzten Fixpunkt für Lagekontrolle auf der Linie.

- Auffanglinie: markante Grenze (Bach, Straße, Höhenzug) als Sicherheitsnetz nutzen.

- Schrittzählung: bekannte Schrittlänge mit Zeit- oder Höhenmeterdaten koppeln.

- Sichtfenster: Anvisieren in Windstößen oder Wolkenlücken bündeln, dann zügig sichern.

| Landmarke | Kurzmerkmal | Nutzen |

|---|---|---|

| Grat/Kamm | langgezogen, frei | Handrail, Fernsicht |

| Bachlauf | hörbar, talwärts | Auffanglinie, Wasser |

| Sattel/Pass | tiefster Übergang | Angriffspunkt, Routenwechsel |

| Sendemast | hoch, markant | Fernziel, Nachtführung |

| Waldrand | kontrastreiche Kante | Korridor, Orientierung |

Wegpunkte und Routenplanung

Wegpunkte fungieren als Anker im Gelände und strukturieren lange Distanzen in handhabbare Abschnitte. Entscheidend sind präzise Platzierung, klare Benennung und Redundanz: jeder Punkt sollte sich über Karte, Höhenprofil, GPS-Track und markante Landschaftsmerkmale verifizieren lassen. Priorität erhalten Schlüsselstellen wie Pässe, Flussquerungen, große Richtungswechsel, Wasserstellen, Biwakplätze und sichere Ausstiegspfade. So bleibt die Orientierung auch bei Nebel, Schneefeldern oder dichter Vegetation stabil und das Risiko- und Zeitmanagement kalkulierbar.

- Strategische Punkte: Passübergänge, Sättel, Kammwechsel, Talweichen

- Logistik: verlässliche Wasserquellen, optionale Depots, ÖPNV-/Taxi-Anbindung

- Sicherheit: Notabstiege, wetterfeste Unterstände, Go/No-Go-Entscheidungslinien

- Navigation: markante Peilziele, Richtungswechsel, Sichtachsen über Geländekanten

- Tempo und Tageslicht: Kontrollzeiten an Dämmerungs- und Schlüsselstellen

Routenplanung profitiert von Varianten: eine A-Route für Normalbedingungen, eine B-Umgehung für Schlechtwetter und eine kurze C-Exit-Option. Grundlage sind realistische Geschwindigkeiten je Untergrund, Höhenmeterbilanz, Pufferzeiten und Tageslichtfenster. Lange Etappen werden in klare Zwischenziele mit Cut-offs geteilt; Kartenmaterial, Kompass und offline verfügbare GPX-Tracks ergänzen sich. So entsteht eine belastbare Linie mit definierten Entscheidungen, die Flexibilität ermöglicht, ohne die Gesamtdramaturgie der Tour zu verlieren.

| Wegpunkt | Zweck | Distanz/Delta | Notiz |

|---|---|---|---|

| WP01 Passhöhe | Richtungswechsel, Wettercheck | 12 km | A-Route / B-Umgehung |

| WP02 Wasserquelle | Auffüllen | +4 km | Filter nötig |

| WP03 Notabstieg | Sicherheitsoption | −300 Hm | Markierter Pfad |

| WP04 Biwakstelle | Nachtlager | 20 km | Windschutz vorhanden |

| WP05 Sichtpunkt | Peilung / Orientierung | – | Backup-Peiling |

Höhenprofil und Etappenwahl

Gesamthöhenmeter bestimmen auf langen Trekkingstrecken stärker das Tempo als die bloße Distanz. Ein Etappenplan gewinnt an Qualität, wenn Steigungen und Gefälle als Lasten verteilt werden: lange Anstiege werden früher am Tag gesetzt, steile Abstiege nicht ans Etappenende. Gradienten über 12-15% bremsen überproportional, während anhaltende 5-8% psychisch und muskulär besser verkraftet werden. Akklimatisation verlangt oberhalb von 2.500 m konservative Schlafhöhen und moderates Steigerungstempo der Nächte. Fixpunkte für Abschnittsgrenzen sind Pässe, Tallagen, Wasserstellen und Schutzhütten; exponierte Grate eignen sich eher als Durchgang statt als Tagesziel.

- Lastverteilung: Etappen nach D+ und D− planen, nicht primär nach Kilometern.

- Schonende Dramaturgie: Früh Anstieg, mittags Querungen, nachmittags moderates Gefälle.

- Puffer: 10-20% Zeitreserve pro Tag für Wetter, Wegsuche und Fotostopps.

- Kniefreundlich: Langes, steiles D− nicht am Tagesende kumulieren.

- Schlafhöhe: “Climb high, sleep low” wo topografisch möglich beibehalten.

- Alternativen: Ausstiege und Umgehungen für Gewitter- oder Schneefalloptionen markieren.

Regelwerke wie Naismith (1 h pro 5 km + 1 h pro 600 m Anstieg) oder Tobler liefern Startwerte, die je nach Rucksackgewicht, Untergrund und Temperatur kalibriert werden. Sinnvoll ist eine tageshelle Planungslogik: Sonnenauf- und -untergänge, Schattenwurf an Süd- und Nordhängen, Windfenster an Pässen. In wasserarmen Abschnitten definiert die nächste Quelle die Etappenlänge, in lawinen- oder steinschlaggefährdetem Gelände die sichere Tageszeit. Für lange Unternehmungen empfiehlt sich eine Kappung der täglichen D+-Summe (z. B. 800-1.200 m im Hügelland, 1.200-1.800 m alpin), um die Erholung zu sichern und Navigationsfehler durch Ermüdung zu vermeiden.

| Terrain | Tages-D+ | Tages-D− | Etappenlänge | Richtzeit/10 km | Hinweis |

|---|---|---|---|---|---|

| Flach | ≤ 300 m | ≤ 300 m | 20-30 km | 2-2,5 h | Schatten & Wasser priorisieren |

| Wellig | 600-1.000 m | 600-1.000 m | 15-22 km | 2,5-3,5 h | Steile Abstiege nicht spät legen |

| Hochalpin | 1.200-1.800 m | 1.200-1.800 m | 10-16 km | 3,5-5 h | Akklimatisation & Wetterfenster |

Welche Karten eignen sich für lange Trekkingstrecken?

Topo-Karten 1:25.000-1:50.000 bieten präzise Höhenlinien und Geländedetails. Robuste Papierkarten sichern Ausfälle ab, Offline-Vektorkarten sparen Gewicht. Die Kombination beider Varianten schafft Redundanz und sorgt für klare Übersicht.

Wie lässt sich GPS sinnvoll mit analogen Methoden kombinieren?

GPS liefert genaue Positionen und Trackaufzeichnungen, analoge Karten geben Maßstab, Kontext und Notfallreserve. Regelmäßiger Abgleich des GPS-Punktes mit Karte und Kompass prüft Plausibilität, spart Akku und verhindert Abdriften durch Empfangsfehler.

Welche Rolle spielen Wegpunkte und Routenplanung?

Sauber gesetzte Wegpunkte markieren Schlüsselstellen wie Übergänge, Wasserstellen und sichere Lagerplätze. Routen mit Alternativen erleichtern Entscheidungen bei Wetterwechseln; Etappenzeiten und Höhenmeter halten das Tempo realistisch.

Wie wird die Orientierung bei schlechtem Wetter verbessert?

Bei Nebel, Schnee oder Regen erhöhen Kompasskurse, Peilungen und Handrails wie Bäche oder Rücken die Sicherheit. Dichte Wolkendecken dämpfen GPS teils; daher öfter Standort fixieren, kürzere Zwischenziele wählen und markante Geländekanten nutzen.

Welche Fehler treten bei der Navigation häufig auf und wie werden sie vermieden?

Häufig sind blinder GPS-Verlass, zu seltene Standortchecks und unklare Maßstabsnutzung. Abhilfe schaffen Routinechecks an markanten Punkten, kalibrierter Kompass, realistische Tagesplanung sowie konservative Entscheidungen bei nachlassender Sicht oder Kraft.

Leave a Reply