Outdoor-Navigation erfordert präzise Planung, robuste Methoden und verlässliche Datenquellen. Der Beitrag stellt digitale und analoge Werkzeuge vor, erläutert Kartenkunde, GPS, GLONASS und Galileo, sowie Höhenprofile, Wetter- und Lawineninformationen. Zudem werden Strategien zur Risikobeurteilung, Redundanzprinzipien, Notfallnavigation und Energiemanagement im Gelände umrissen.

Inhalte

- Karte-Kompass: Redundanz

- GPS-Strategien und Backups

- Tracks und Wegpunkte planen

- Routenwahl nach Geländeform

- Wetteranalyse und Risiken

Karte-Kompass: Redundanz

Redundanz im analogen Navigationssetup bedeutet, jede kritische Funktion doppelt abzusichern und Ergebnisse gegenseitig verifizieren zu lassen. Eine topografische Karte in robustem Schutz und ein solider Plattenkompass arbeiten stromlos und unabhängig, ermöglichen Querprüfung von Peilungen gegen Geländeformen und reduzieren Fehlentscheidungen bei Sicht- oder GPS-Ausfällen. Notwendig sind konsistente magnetische Deklinationswerte, sauber markierte Rückzugslinien und vorab definierte Auffanglinien entlang von Höhenrücken, Bächen oder markanten Schneisen. Kopien der Schlüsselseiten, laminiert oder in Beuteln, sowie ein leichter Ersatzkompass erhöhen die Ausfallsicherheit ohne nennenswertes Zusatzgewicht.

- Zweites System: Primärkompass plus Reservekompass mit gleicher Deklinations-Einstellung.

- Duplizierte Information: Hauptkarte 1:25.000, Übersichtskarte 1:50.000; beide mit identischen Markierungen.

- Physischer Schutz: Wasserdichte Hülle, gefaltete Teilkarten im Körpernahbereich, feuchtefeste Marker.

- Standardisierte Einstellungen: Deklination am Kompass fix eingestellt; Wert am Kartenrand fett notiert.

- Querprüfung: Peilung + Höhenlinien + Handrails; zusätzlich Zeit-/Schrittzählung als Kontrollgröße.

Ein redundanter Ablauf koppelt Peilung, Geländeinterpretation und Fortschrittskontrollen. Handrails (Wege, Kämme, Flussläufe) und Attack Points leiten zur Zielnähe, Catching Features stoppen Überlaufen. Schrittmaß und Zeitmanagement liefern eine unabhängige Entfernungsschätzung, die mit Karte und Kompass abgeglichen wird. Vorab definierte Abbruchkriterien und Ersatzrouten werden auf beiden Kartenvarianten hinterlegt, um Entscheidungen unter Stress zu vereinfachen.

| Aufgabe | Primär | Backup | Check |

|---|---|---|---|

| Richtung | Kompasspeilung | Handrails | Kartenabgleich |

| Standort | Peil-Dreieck | Höhenlinien | Pace/Time |

| Fortschritt | Etappenzeiten | Wegpunkte | Geländemarker |

| Abbruch | Rückzugslinie | Alternative Route | Fixer Trigger |

GPS-Strategien und Backups

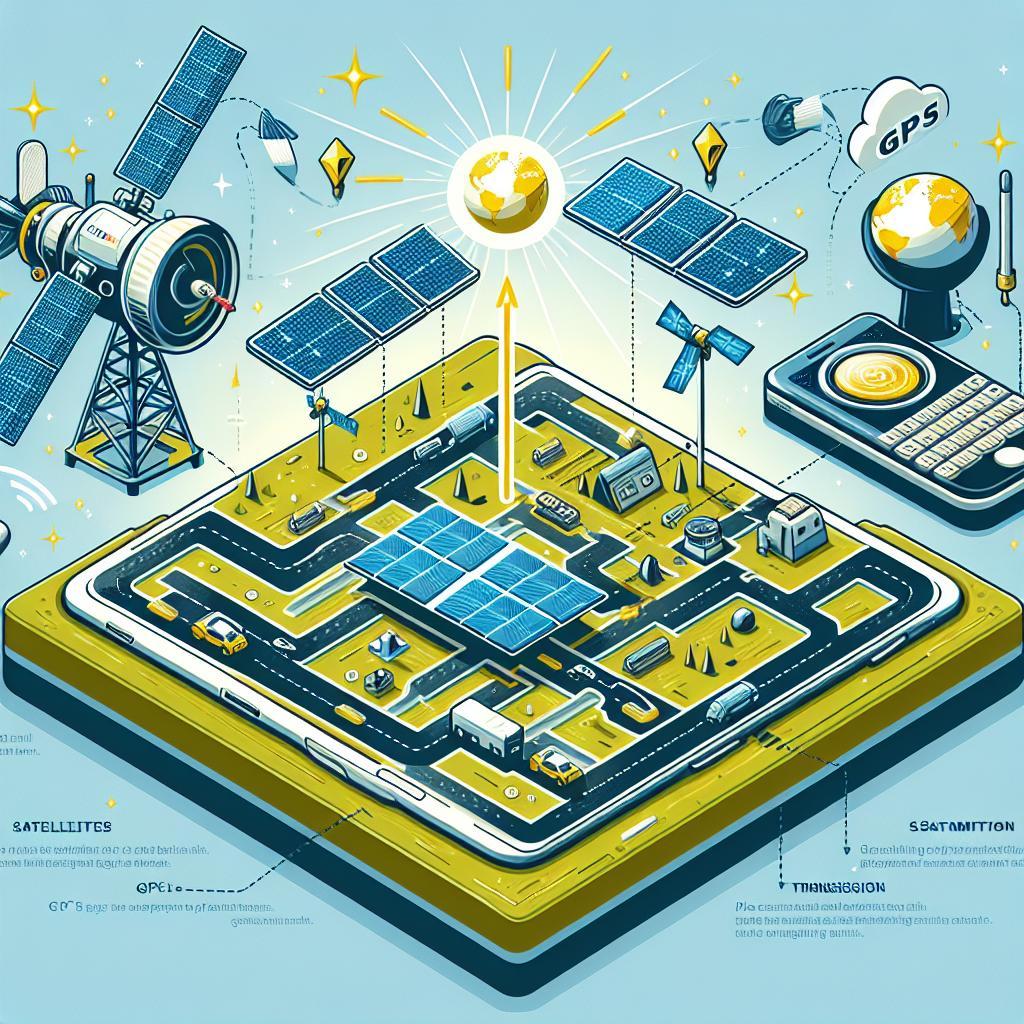

Positionierung wird verlässlich, wenn Strategie und Gerät harmonieren. Vor dem Start sind Kartenquellen, Konstellationen und Aufzeichnungseinstellungen zu konsolidieren, um Drift, Signalabschattungen und Fehlrouting zu minimieren. Sinnvoll sind klare Koordinaten-Standards (z. B. WGS84, UTM) und redundante Datenhaltung der GPX-Dateien. In dicht bewaldetem oder felsigem Gelände liefern Mehrfrequenz-Empfänger (L1/L5) und die Kombination aus GPS, Galileo und GLONASS stabilere Fixes. Für lange Etappen gewährleistet ein ausbalanciertes Logging die nötige Detailtiefe ohne Akku zu überfordern.

- Offline-Karten vorladen (Vektor + Raster) und Kachelabdeckung prüfen

- Mehrkonstellationen aktivieren; bei heiklen Passagen Multi-Band bevorzugen

- Routen vs. Tracks: in technisch schwierigem Gelände Track-Navigation dem Auto-Routing vorziehen

- Wegpunkte für Schlüsselstellen (Einstiege, Furten, Notausstiege) mit kurzen, eindeutigen Labels

- Kartendatum/Format vereinheitlichen (z. B. WGS84/UTM) für konsistente Koordinatenübergabe

- Logging-Intervall situativ: eng bei Knotenpunkten, sparsam auf Zubringerwegen

- Kompasskalibrierung und Höhenmeter-Referenz (barometrisch/GNSS) vor Abmarsch prüfen

- Energieprofil anpassen: Bildschirm-Timeout, Flugmodus, selektives GNSS

Redundanz verhindert Navigationsausfälle und beschleunigt Entscheidungen im Fehlerfall. Mehrstufige Backups kombinieren digitale Kopien, Energie-Reserven und analoge Fallbacks. Kritische Daten (GPX, POIs, Kartenkacheln) werden lokal und in der Cloud gespiegelt und zusätzlich auf einem Zweitgerät bereitgehalten. Analoge Sicherungen bleiben unabhängig von Akkustand und Funkabdeckung einsatzfähig und ergänzen die elektronische Navigation bei Signalabschattung, Kälte oder Sturzschäden.

- Zweitgerät (GPS-Handgerät oder Smartphone) mit identischen GPX-Dateien

- Strom-Backup (Powerbank, Ersatz-Akkus, kurzes Kabel; Kälteisolierung beachten)

- Papierkarte & Spiegelkompass im wasserdichten Beutel; markierte Notabstiege

- Daten-Sync via Cloud + lokale Datei auf SD/OTG; Versionsstand datieren

- Notfallkarte mit Koordinatenformat, Notrufkanälen und Treffpunkten

| Ebene | Methode | Nutzen | Failover |

|---|---|---|---|

| Digital | GPX lokal + Cloud | Schneller Gerätewechsel | Zweitgerät öffnen |

| Strom | Powerbank + Ersatzakku | Längere Laufzeit | Low-Power-Mode |

| Analog | Karte & Kompass | Unabhängig von GNSS | Azimut-Navigation |

| Info | Notfallkarte | Klare Handlungswege | Rettung koordinieren |

Tracks und Wegpunkte planen

Präzise Navigation beginnt mit sauberen Datengrundlagen: GPX‑Tracks für den exakten Verlauf, optional Routen für abbiegeoptimierte Hinweise. Die Abtastrate sollte geländeabhängig gewählt werden (typisch 20-50 m), um ausreichend Detail ohne Speicherballast zu sichern; kritische Passagen (Grate, Geröllfelder, Bachquerungen) erhalten eine höhere Punktdichte. Höhenprofile und Neigungskarten helfen, Steilstufen und potenziell heikle Schneehänge zu erkennen. Längere Unternehmungen profitieren von tagesweisen Segmenten sowie redundanten Offlinedateien; Gerätegrenzen (Punktzahl, Dateigrößen) werden bei der Planung berücksichtigt. Ergänzend werden Wegpunkte für Schlüsselstellen gesetzt und mit Symbolen/Farben codiert, um Übersicht und Entscheidungsfindung zu beschleunigen.

Wegpunkte bündeln Informationen zu Versorgung, Sicherheit und Navigationslogik: konsistente Benennung (Präfixe wie WTR_, ESC_, HZ_), Koordinaten im Format WGS84 (dezimal) und ein definierter Proximity‑Alarm bieten klare Orientierung, auch bei eingeschränkter Sicht. Relevante Attribute wie Wasserverfügbarkeit, saisonale Sperrungen oder Zeitfenster (z. B. Seilbahnen, Fährzeiten) werden direkt im Kommentar hinterlegt. Ein kompaktes Schema erleichtert die Standardisierung:

| Typ | Symbol/Farbe | Kurz-Attribut | Alarm |

|---|---|---|---|

| Wasserstelle | Tropfen/Blau | Saisonal, Filter nötig | 80 m |

| Notausstieg | Türe/Orange | Bus/Forststraße | 120 m |

| Gefahrenstelle | Warnsymbol/Rot | Steinschlag, Lawine | 150 m |

| Übernachtung | Zelt/Violett | Hütte/Platz, Wasser | 60 m |

| Abzweig | Pfeil/Gelb | Richtung, Reserveweg | 50 m |

- Kartenabgleich: OSM, amtliche Topo, Satellitenbild und Hangneigung (>30°) kombinieren; Schutzgebiete und Privatgrund prüfen.

- Saisonfaktoren: Schneelage, Lawinenlagebericht, Flusspegel, Brückenzustand, Jagdzeiten, Sperrungen.

- Track-Qualität: unnötige S‑Kurven glätten, aber Schlüsselkurven erhalten; Gesamtpunkte pro Segment unter Gerätegrenzen halten.

- Redundanz: GPX lokal und in der Cloud, Offline-Kartenkacheln vorladen; Papierkarte/Kompass als Backup.

- Energiebudget: Sampling, Bildschirmzeiten, Aufzeichnungsintervalle und Proximity-Alarme so wählen, dass Akkulaufzeit reicht.

- Fallbacks: alternative Routen (Bail‑outs), Sammelpunkte und Zeitpuffer als eigene Layer/Segmente hinterlegen.

Routenwahl nach Geländeform

Die Linienführung orientiert sich an Formelementen des Reliefs: Konturen, Kanten, Rinnen und flachen Schultern. Hangneigung und Exposition bestimmen Sicherheit, Energiebedarf und Tempo. Rücken bieten Übersicht und klare Orientierung, Mulden bündeln Wasser, Schnee und Steinschlag. In Lawinenperioden sind steile, konkave Sammelhänge zu meiden; sanfte, konvexe Übergänge, rückennahe Trassen und Hangneigungen unter etwa 30° gelten als günstiger. Bei Gewittergefahr sind exponierte Höhenlagen ungünstig, während geschützte Alternativen Priorität erhalten. Auf offenem Hochland drohen Whiteouts; ausgeprägte Leitlinien wie Bachläufe, Waldränder oder Geländekanten erleichtern die Navigation.

- Kamm/Grat: klare Orientierung, oft lawinensicherer; jedoch wind- und blitzexponiert.

- Tal/Rinne: schnelle Fortbewegung und Wasserzugang; höhere Gefahr durch Lawinen, Steinschlag und Hochwasser.

- Hangquerung: gleichmäßiger Energieeinsatz; Schnee- und Eisbedingungen, sowie Hangneigung kritisch.

- Plateau/Hochfläche: zügiges Vorankommen; bei Nebel/Schneefall ohne markante Bezugspunkte riskant.

- Geröll/Schrofen: stabile Blöcke und Rippen bevorzugt; lockeres Material erhöht Sturz- und Steinfallrisiko.

- Wald/Dickicht: Leitlinien durch Forstwege und Waldränder; reduzierte Sicht und Verhaken im Unterholz.

- Flüsse/Moore: Querung an schmalen, seichten oder verflochtenen Abschnitten; Ein- und Ausstiegspunkte einplanen.

- Schnee/Eis: rückennahe Alternativen und sichere Übergänge; Hilfsmittel (z. B. Harscheisen) situativ relevant.

Die Planung integriert Höhenprofil, Jahreszeit und Wetterfenster mit Entscheidungspunkten und Ausweichrouten. Checkpoints an Sätteln, Brücken, markanten Felsrippen oder Weggabelungen strukturieren die Etappen. Tageszeitliche Effekte wirken auf die Linienwahl: Osthänge morgens oft härter vereist, Westhänge nachmittags weicher; im Sommer liefern nordexponierte Hänge Schatten, im Winter begünstigt Südlage Spurhaltigkeit. Schutzgebiete, Wildruhezonen und saisonale Sperren fließen in die Trassierung ein. Digitale Hangneigungsmodelle, Expositionskarten und Schummerung unterstützen die Bewertung; vor Ort bestätigen Landmarken und Mikroformen (Kuppen, Terrassen, Rippen) die Führung.

| Geländeform | Vorteil | Risiko | Taktik |

|---|---|---|---|

| Kamm/Grat | Klare Linie | Wind, Blitz | Exposition prüfen, Alternativen parat |

| Tal/Rinne | Windschutz | Lawinen, Steinschlag | Randnah bleiben, Notausstiege |

| Steiler Hang | Schnelle Höhenmeter | Rutsch, Lawine | < 30° im Winter, Serpentinen |

| Plateau | Gleichmäßig | Whiteout | Azimut, Leitlinien nutzen |

| Fluss | Wasserzugang | Hochwasser | Engstellen, sichere Furten |

Wetteranalyse und Risiken

Fundierte Planung basiert auf einer mehrstufigen Analyse aus Modellprognosen und Nowcasting. Relevante Parameter sind unter anderem Luftdrucktendenz, Frontverlagerung, Höhenwind (Jet-Level, 850 hPa), Nullgradgrenze und Taupunktspreizung. In komplexem Gelände prägen orographische Effekte wie Tal- und Bergwindsysteme, Kaltluftseen, Föhnfenster und Leewellen die mikrometeorologische Realität; Stratocumulus-Deckel begrenzen Konvektion, während Ambosswolken und virga auf Gewitterentwicklung hindeuten. Radarreflektivität, Blitzortung und Satellitenbilder liefern kurzfristige Entscheidungshilfen; saisonal erhöhen Altschnee, Vereisung und Regenevents das Risiko, besonders an nordseitigen Hängen und in Rinnen.

- Modelle + Lokalwissen: Vergleich mehrerer Modelle, Abgleich mit Stationsdaten und Geländeklimatik.

- Nowcasting: Radar- und Satellitenloop, Blitzkarten, Live-Webcams, Sichtbeobachtungen (Wolkenbasis, Winddreher).

- Schlüsselmarker: Schnell fallender Druck, steigende CAPE-Werte, sinkende Taupunktspreizung, anhaltende Böen.

- Winteraspekte: Neuschneemenge, Windverfrachtung, Temperaturgradient, Lawinenlagebericht und Warnstufen.

Risiken werden in Routenentscheidungen übersetzt: Exposition, Höhenmeter, Zeitfenster und Ausstiege werden so gelegt, dass Wetterfenster genutzt und Gefahrenzonen gemieden werden. Dazu zählen windabgewandte Alternativen, niedrigere Übergänge, redundante Rückwege, feste Umkehrzeiten und die Anpassung von Ausrüstung (Lagenprinzip, Isolation, Regenschutz, Traction-Tools). Kommunikations- und Orientierungspunkte werden auf Abschnitte mit stabiler Sicht und Empfang fixiert, während Gewitter- und Hochwindzonen konsequent umgangen werden.

| Wetterfaktor | Warnsignal | Entscheidung |

|---|---|---|

| Gewitterneigung | Amboss, Blitzortung aktiv | Gipfel meiden, Route tiefer legen |

| Starker Wind | Böen > 60 km/h | Grate umgehen, windgeschützte Trassen |

| Niederschlag | Radarzellen konvergent | Steile Flanken, Rinnen vermeiden |

| Temperatur/Nullgrad | Sinkende Nullgradgrenze | Ausrüstung anpassen, Vereisung einkalkulieren |

| Lawinenlage | Warnstufe 3-4 | Hangneigung < 30°, Alternativroute wählen |

Welche Kartenquellen und Maßstäbe eignen sich für die Routenplanung im Gelände?

Topografische Karten im Maßstab 1:25.000 bis 1:50.000 liefern verlässliche Basisdaten. Amtliche Quellen und OSM ergänzen sich, Hangneigungs- und Lawinenkarten sowie Luftbilder verfeinern die Planung. Aktualität und Maßstabswechsel sind entscheidend.

Wie unterstützen GPS, GLONASS und Karten-Apps die sichere Navigation?

Multi-GNSS-Empfänger erhöhen Robustheit, Karten-Apps liefern Offlinematerial, Höhenprofile und Hangneigung. Routen als GPX vorplanen, Wegpunkte setzen und Trackaufzeichnung nutzen. Energie- und Kältemanagement, sowie Backup-Geräte verbessern Ausfallsicherheit.

Welche Rolle spielen Wetter- und Geländefaktoren bei der Routenwahl?

Wetterfenster, Wind, Gewitterneigung und Temperatur beeinflussen Tempo und Risiko. Exposition, Steilheit, Schneelage und Wasserstände bestimmen Machbarkeit. Tageslicht, Plan-B-Optionen und definierte Umkehrpunkte erhöhen Sicherheit und Entscheidungsqualität.

Wie wird Redundanz und Notfallvorsorge in die Planung integriert?

Redundanz umfasst Papierkarte und Kompass neben digitalen Tools, geladene Powerbank, Ersatzbatterien und Stirnlampe. Satelliten-Messenger oder PLB, hinterlegte Notfallkontakte, Check-in-Zeiten sowie Erste-Hilfe-Ausrüstung erhöhen Resilienz.

Welche Planungsmethoden reduzieren Navigationsfehler im Gelände?

Methoden wie Handrails, Attack Points und Catching Features strukturieren den Weg. Etappen, Höhenmeter- und Zeitbudget, 3-Punkt-Checks und regelmäßige Standortbestimmung minimieren Irrtümer. Klare Gruppenkommunikation verhindert Fehlentscheidungen.

Recent Comments