Unbekanntes Gelände erfordert klare Orientierungsschritte. Dieser Beitrag zeigt, wie mit Karte, Kompass, GPS und natürlichen Anhaltspunkten systematisch Positionen bestimmt, Routen geplant und Risiken minimiert werden. Von Vorbereitung und Ausrüstung über Geländeinterpretation bis zur Navigation bei schlechtem Wetter: ein strukturierter Ablauf für mehr Sicherheit.

Inhalte

- Karteninterpretation präzise

- Geländemerkmale gezielt nutzen

- Kompassführung mit Peilung

- GPS und Karte abstimmen

- Notfallstrategien im Gelände

Karteninterpretation präzise

Maßstab, Höhenlinien und Legende liefern die präzisesten Hinweise: Bei 1:25.000 entsprechen 1 cm auf der Karte 250 m im Gelände; Distanzen, Zeitbedarf und Höhenmeter lassen sich so belastbar abschätzen. Eng stehende Höhenlinien markieren steile Hänge, weite Abstände flacheres Relief; V-förmig einbiegende Linien mit Bachsymbol deuten auf Einschnitte, spurartige Ausbuchtungen auf Rücken. Linienführung von Wegen, Bachläufen und Leitungen bildet natürliche Leitplanken, während Waldränder, Lichtungen und Geländestufen als markante Bezugspunkte dienen. Nordlinien und die magnetische Deklination verankern die Karte korrekt zur Umgebung; Koordinatengitter schafft präzise Fixpunkte für Zwischenchecks.

Für robuste Routen entstehen Entscheidungen aus der Überlagerung mehrerer Kartensignale: Farbe und Symbolik weisen auf Vegetation, Nutzungsarten und Sperrflächen hin; Schummerung und Gewässernetz schärfen das Reliefbild. Die Planung profitiert von redundanten Merkmalen entlang der Linie, um Lagefehler abzufangen, sowie von bewusster Wahl auffälliger Strukturen in Nähe des Ziels. Generalisierung und Aktualitätsstand der Karte werden einkalkuliert, indem signalkräftige, wenig veränderliche Objekte (Höhenkämme, große Wege, Flüsse) Vorrang erhalten.

- Leitlinie: Flüsse, markante Wege, Grate als sichere Führung nutzen.

- Angriffspunkt: Auffälliges Objekt nahe am Ziel wählen, erst dort fein navigieren.

- Auffanglinie: Querwege, Bachläufe oder Hangkanten hinter dem Ziel als Stoppsignal.

- Identifikatoren: Kreuzungen, Brücken, Einsattelungen für Zwischenbestätigungen.

- Generalisierung beachten: Kleine Pfade/Gräben können fehlen oder verlegt sein.

| Höhenlinienabstand | Hangneigung | Taktik |

|---|---|---|

| Sehr eng | Steil | Kontur folgen oder Umgehung planen |

| Mittel | Mäßig | Querung mit präziser Peilung |

| Weit | Flach | Direktlinie mit Zeit-/Distanz-Checks |

| Unterbrochen | Kuppen/Sättel | Auf markante Sattel-/Kuppenform achten |

Geländemerkmale gezielt nutzen

Makro- und Mikroformen liefern eine stabile Orientierungsmatrix: Rücken, Grate, Sättel, Kessel, Sporne und Rinnen strukturieren den Raum und definieren natürliche Korridore. Lineare Leitlinien wie Gewässer, Wege, Mauern oder Stromtrassen geben Richtungsführung, während Auffanglinien (Talboden, Straße, Hauptkamm) ein Überlaufen verhindern. Höhenlinien verraten über Krümmung und Abstände Hangneigung und Reliefwechsel; Übergänge an Sätteln oder Geländekanten eignen sich als markante Fixpunkte. Die Kombination aus großräumiger Linienführung und präzisen Geländepunkten reduziert Umwege und erhöht Navigationssicherheit.

- Gewässer als Handrail: Bachläufe und Flüsse führen zuverlässig talwärts; Verzweigungen werden als Wegmarken genutzt.

- Grate und Rücken: sichtführend, oft hindernisarm; ideal für Distanzgewinn und Überblick.

- Rinnen und Schneisen: leiten, aber bei Parallelstrukturen Verwechslungsgefahr beachten.

- Sättel und Pässe: natürliche Übergänge, gut als Angriffspunkte und Kurswechsel geeignet.

- Künstliche Linien: Wege, Zäune, Leitungen nur ergänzend, da Verlegungen und Kartenalter variieren können.

Angriffspunkt, Backstop und Handrail bilden ein effizientes Dreieck: Zunächst einen markanten Angriffspunkt (Brücke, Wegkreuz, Bachgabelung) ansteuern, dann entlang einer Leitlinie zum Ziel lenken und eine klare Auffanglinie als Backstop definieren. Konturieren entlang gleichbleibender Höhen, das bewusste Nutzen von Hangexposition (Sonnenstand, Vegetationswechsel) sowie akustische Signale (Straßenlärm, Wasserrauschen) schärfen die Lageeinschätzung. In heterogenem Gelände helfen kurze Etappen mit Zwischenzielen, um Parallelfehler zu vermeiden und die Richtung fortlaufend zu validieren.

- Angriffspunkte: markante Knicke, Brücken, Felsnasen, Passhöhen.

- Auffanglinien: Talboden, breite Forststraße, Hauptkamm, Seeufer.

- Zwischenziele: markante Baumgruppen, freistehende Felsen, Lichtungen.

- Validierung: Höhenmeter mit barometrischen Hinweisen und Konturen abgleichen.

| Geländemerkmal | Nutzen | Hinweis |

| Grat/Kamm | Überblick, klare Linie | Wind- und Wetterexponiert |

| Tal/Rinne | Auffanglinie, Wasserorient | Parallelrinnen unterscheiden |

| Sattel/Pass | Übergang, Angriffspunkt | Nebel sammelt sich |

| Bach/Fluss | Handrail, Richtung | Uferwechsel einplanen |

Kompassführung mit Peilung

Die präzise Nutzung von Karte und Kompass verbindet visuelle Orientierungspunkte mit messbaren Richtungen. Mit einem Spiegel- oder Plattenkompass wird eine Zielrichtung festgelegt, der Drehkranz auf den gewünschten Kurs eingestellt und die Magnetnadel in die Nordmarkierung „eingespannt”. Entscheidend ist die Deklinationskorrektur (Missweisung) zwischen magnetischem und geografischem Nord, damit Gradangaben von Karte und Kompass übereinstimmen. Für strukturierte Routen helfen Zwischenziele, markante Handrails wie Wege, Grate oder Bachläufe sowie Catching Features, die das Erreichen eines Abschnitts bestätigen.

- Peilung aufnehmen: Richtungspfeil auf Ziel ausrichten, Drehkranz drehen, bis Nadel in der Orientierungsmarke steht, Gradzahl ablesen.

- Deklinationsausgleich: lokale Missweisung addieren oder subtrahieren; wenn vorhanden, am Kompass voreinstellen.

- Bewegung im Gelände: Kurs halten, entfernte Landmarke als Fixpunkt wählen, Schrittzählung und Zeitkontrolle nutzen.

- Kurskorrektur: bei Hindernissen Versatzmethode (90°-Box) anwenden; regelmäßig Gegenpeilung zur Lagekontrolle.

- Fehlerreduktion: kurze Etappen, klare Attack Points, redundante Checks mit Höhenlinien und markanten Formen.

Für längere Distanzen erhöht die Kombination aus Richtungspeilung, Entfernungsabschätzung und Höhenschichtlinien die Genauigkeit. Einfache Notizen zu Gradwerten, Versätzen und Kontrollpunkten sorgen für Reproduzierbarkeit, insbesondere bei schlechter Sicht. In bewaldeten Bereichen bewährt sich das Arbeiten über nahe, gut erkennbare Visierpunkte; im offenen Gelände erleichtert ein Gegenkurs die Rückkehr. Die folgende Übersicht bündelt typische Einstellungen für eine saubere Führung und schnelle Korrektur im Feld.

| Aufgabe | Wert | Hinweis |

|---|---|---|

| Magnetische Peilung | 072° | mit Kompass abgelesen |

| Deklinationskorrektur | +3° | Regionale Missweisung |

| Kartischer Kurs | 075° | für Marschrichtung |

| Versatz rechts | +90° | Hindernis umgehen |

| Gegenkurs | 255° | Rückweg sichern |

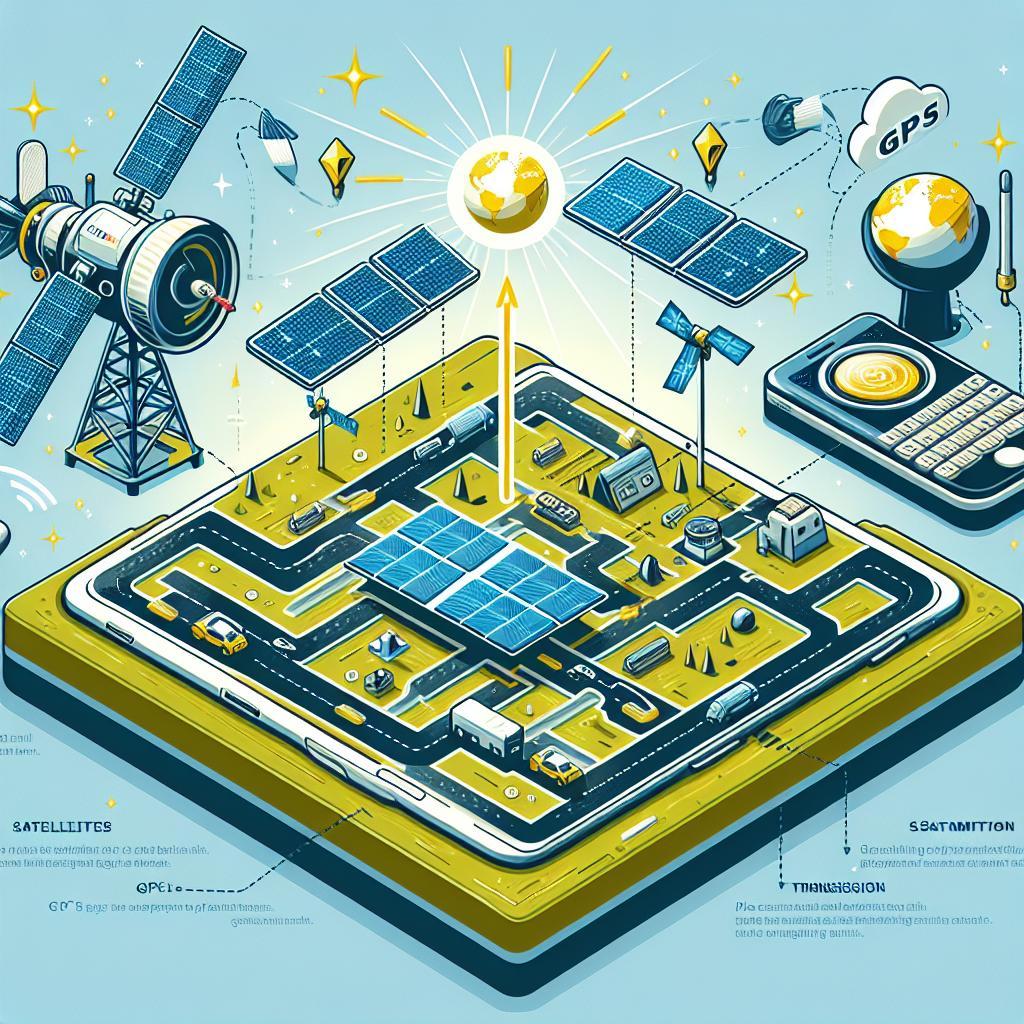

GPS und Karte abstimmen

Exakte Standortbestimmung entsteht erst, wenn Geräteeinstellungen und Kartengrundlage identisch sind. Entscheidend sind das Koordinatenformat (z. B. UTM/MGRS oder Dezimalgrad), das Kartendatum (z. B. WGS84, ETRS89, Potsdam), die Nordreferenz (wahr, magnetisch oder Gitter) sowie die Maßstabsbasis der Papierkarte. Eine konsequente Angleichung verhindert systematische Abweichungen von mehreren hundert Metern. Für präzise Arbeit im Raster empfiehlt sich UTM/MGRS mit Kilometer-Gitter; für grobe Orientierung genügt Dezimalgrad. Kompassarbeit profitiert, wenn Missweisung und Gitterkonvergenz berücksichtigt und einheitlich angewendet werden.

- Koordinatenformat: Konsistent zwischen GPS, Karte und Notizen halten.

- Kartendatum: Aufdruck im Kartenrand beachten und identisch im Gerät wählen.

- Nordreferenz: Entweder alles auf wahren Norden oder alles auf Gitternorden ausrichten.

- Maßstab: Distanzschätzung und Zeitplanung an Kartenmaßstab koppeln (z. B. 1:25.000).

- Abgleichtest: Zwei markante Punkte aus Karte als Wegpunkte erfassen und mit GPS-Positionen vergleichen.

| Aspekt | GPS | Karte | Hinweis |

|---|---|---|---|

| Format | UTM 32U 448210 5529310 | MGRS 32U NV 4821 2931 | Gleiches Raster wählen |

| Datum | WGS84 | ETRS89 | In Mitteleuropa meist kompatibel |

| Norden | Gitternord | Gitternord | Konsistenz vermeidet Winkelversatz |

| Höhe | GNSS + Baro | Höhenlinien | Mit Geländeschnitt prüfen |

Im Gelände erleichtert die Synchronität die Entscheidungen entlang von Leitlinien wie Höhenrücken, Bachläufen und Wegen: Wegpunkte werden direkt auf kartierte Merkmale gelegt, Peilungen als Gitter- oder Wahrschneidungen geplant und Distanzen mit Maßstab bzw. Kilometer-Gitter kontrolliert. Ein einfaches Qualitätsschema stabilisiert die Navigation: Positionsdreieck aus Koordinate, Richtung und Distanz, Plausibilisierung über Höhenprofil und Sichtmarken, anschließender Track-Abgleich. Bei Abweichungen zuerst Datum/Format prüfen, dann Norden-Referenz und schließlich Sensoren (Barometerkalibrierung). So bleiben GPS-Track, Kartengrid und Geländewirklichkeit deckungsgleich, auch ohne Mobilfunk oder zusätzliche Hilfsmittel.

Notfallstrategien im Gelände

Im Ernstfall gilt es, Tempo aus der Situation zu nehmen: Der Zustand wird stabilisiert, die Umgebung gesichert und eine klare Priorisierung gesetzt. Die bewährte STOP-Methode (Stehen, Denken, Orientieren, Planen) strukturiert die nächsten Schritte, während Wetter, Tageslicht und verletzungsbedingte Risiken objektiv eingeordnet werden. Markierungen am Boden oder an auffälligen Punkten schaffen Referenzen für spätere Suchteams; parallel wird die Sichtbarkeit erhöht und die Energieversorgung von Geräten geschont (Flugmodus, Bildschirmdimmer, Intervall-Nutzung).

- Sicherheit zuerst: Exponierte Zonen werden gemieden; Wärmeerhalt und Erste Hilfe haben Priorität.

- Sichtbarkeit: Signalfarben, reflektierendes Material und kontrastreiche Bodenzeichen erhöhen die Auffindbarkeit.

- Kommunikation: Notruf über 112; Standort als Koordinaten (UTM/Lat‑Lon) oder what3words bereitstellen; Senden in Intervallen spart Energie.

- Spurmanagement: Letzter sicherer Punkt wird markiert; Richtungspfeile und Zeitstempel reduzieren Suchaufwand.

- Ressourcen: Wasser rationsweise, Windschutz organisieren, Bewegungsrhythmus mit Pausen.

| Signal | Muster | Zweck |

|---|---|---|

| Notruf (Bergstandard) | 6 Signale/Minute, 1 Minute Pause, wiederholen | Universal, akustisch oder optisch |

| Antwortsignal | 3 Signale/Minute | Empfang bestätigt |

| Pfeife | 3 kurze Töne | Position kennzeichnen |

| Licht/Spiegel | SOS (··· – – – ···) | Gezielte Fernsichtbarkeit |

Für die Orientierung ohne verlässliche Geräte bewähren sich strukturierte Strategien aus der Geländekunde. Handläufe wie Wege, Bachläufe oder Grate bieten Führung; Auffanglinien wie Straßen, breite Täler oder markante Höhenzüge begrenzen den Suchraum. Bei Unsicherheit liefert ein konservativer Rückkehrwinkel entlang des zuletzt genutzten Azimuts eine kontrollierte Korrektur. Bei einsetzender Dunkelheit hat bleiben und signalisieren Vorrang vor riskanter Bewegung; in Schluchten, Flussbetten und Lawinenbahnen wird kein Lager eingerichtet.

- Containment: Queren auf gleicher Höhe, bis ein Handlauf erreicht wird.

- Talweg mit Vorsicht: Bachläufe nur dort nutzen, wo Schluchten und Absturzgefahr ausgeschlossen sind.

- Entscheidungspunkte: Abzweige werden markiert und mit Uhrzeit dokumentiert.

- Redundanz: Analoge Karte/Kompass sowie Papiernotiz mit Route und Notfallkontakt.

Was sind die ersten Schritte zur Orientierung in unbekanntem Gelände?

Zu Beginn erfolgt eine Standortbestimmung durch Beobachtung von Geländeformen, markanten Punkten und Himmelsrichtung. Dann werden Ziel und Zwischenziele festgelegt, die Route grob skizziert und Hilfsmittel wie Karte, Kompass und GPS geprüft.

Welche Rolle spielen Karte und Kompass im Schritt-für-Schritt-Vorgehen?

Karte und Kompass ermöglichen das Ableiten eines realistischen Wegverlaufs. Nach dem Orientieren der Karte zum Norden werden markante Geländepunkte abgeglichen, Azimute gesetzt und Distanzen abgeschätzt, um Etappen sicher zu strukturieren.

Wie unterstützen GPS und digitale Karten die Orientierung?

GPS liefert präzise Positionen, digitale Karten ergänzen aktuelle Wege, Höhen und Sperrungen. In Kombination mit Offline-Daten, Track-Aufzeichnung und Wegpunkten entsteht ein robustes Backup, das klassische Methoden sinnvoll ergänzt.

Welche natürlichen Anhaltspunkte helfen bei der Orientierung?

Sonnenstand, Schattenrichtung, Wind, Vegetation und Gewässer bieten Hinweise. Vormittags steht die Sonne im Osten, nachmittags im Westen; Moosbewuchs und Schneeverwehungen markieren Expositionen. Solche Zeichen stets mit Karte und Geländeprofil abgleichen.

Wie wird ein sicherer Rückweg vorbereitet und unterwegs überprüft?

Vorab werden Umkehrpunkte, Alternativrouten und Zeitlimits definiert. Unterwegs sichern Wegpunkt-Markierungen, Notizen und Fotos den Verlauf. Regelmäßige Standortchecks und Verbrauchsübersichten verhindern Fehlentscheidungen.

Recent Comments